전체메뉴

정조대왕

- 홈

- 정조대왕

- 정조대왕의 삶

정조대왕의 삶

조선의 제 22대 임금 정조

우리 역사상 가장 극적인 삶을 살다간 사람 중의 하나가 정조가 아닐까 한다.

아버지 사도세자의 죽음과 국왕이 된 이후에도 여러 차례 죽음 위기를 넘기고, 죽음도 역시 독살설이 제기되는 정조의 삶이 후대의 사람들에게 보통 사람과 다르다고 생각하게 하는 것이다. 정조의 실제 삶은 어땠을까?

사도세자의 태몽과 원손 출생

정조는 1752년(영조 28) 9월 22일 축시(오전 1시~3시 사이)에 창경궁 경춘전(景春殿)에서 태어났다. 이곳은 바로 숙종이 거처하던 곳이었다. 한해 전인 1751년 겨울에 사도세자의 꿈에 용이 여의주를 안고 침상으로 들어왔었다. 이에 사도세자는 꿈속에서 본 대로 그 용을 그려 벽에다 걸어두었더니 탄생하기 하루 전에 큰 비가 내리고 뇌성이 일면서 구름이 자욱해지더니만 몇 십 마리의 용이 굼틀굼틀 하늘로 올라갔고 그것을 본 도성의 인사들 모두는 이상하게 여겼었다.

정조가 태어나자 우렁찬 소리가 마치 큰 쇠북소리와도 같아서 궁중이 다 놀랐으며 우뚝한 콧날에 용상의 얼굴과 위아래 눈자위가 펑퍼짐한 눈에 크고 깊숙한 입 등 의젓한 모습이 장성한 사람과 같았다. 영조가 손자인 정조가 자신을 닮았다며 좋아하고, 그날로 정조를 원손(元孫)으로 호칭을 정하였다.

정조가 태어나자 우렁찬 소리가 마치 큰 쇠북소리와도 같아서 궁중이 다 놀랐으며 우뚝한 콧날에 용상의 얼굴과 위아래 눈자위가 펑퍼짐한 눈에 크고 깊숙한 입 등 의젓한 모습이 장성한 사람과 같았다. 영조가 손자인 정조가 자신을 닮았다며 좋아하고, 그날로 정조를 원손(元孫)으로 호칭을 정하였다.

원손 이산의 성장과정

정조는 이름은 산(祘)이며 자는 형운(亨運)으로 영조의 손자이고, 아버지는 영조의 둘째 아들인 사도세자이다. 어머니는 풍산홍씨 집안의 홍봉한의 딸인 혜경궁 홍씨이다. 『정조실록』에 따르면 정조는 일반 아이들과 달리 빠르게 성장하여 백일(百日)이 채 안 되어 서고, 1년도 못 되어서 걸었으며 말도 배우기 전에 문자(文字)를 보면 금방 좋아라고 하고 또 효자도(孝子圖)·성적도(聖蹟圖) 같은 그림 보기를 좋아했으며 공자처럼 제물 차리는 시늉을 늘 했다.

의복은 화사한 것을 좋아하지 않고 때가 묻고 솔기가 터진 것도 싫어하지 않았으며 노리개 같은 것은 아예 눈에 붙이지를 않았다. 첫돌이 돌아왔을 때 돌상에 차려진 수많은 노리갯감들은 하나도 거들떠보지 않고 그저 다소곳이 앉아 책만 펴들고 읽었다는 것이다.

의복은 화사한 것을 좋아하지 않고 때가 묻고 솔기가 터진 것도 싫어하지 않았으며 노리개 같은 것은 아예 눈에 붙이지를 않았다. 첫돌이 돌아왔을 때 돌상에 차려진 수많은 노리갯감들은 하나도 거들떠보지 않고 그저 다소곳이 앉아 책만 펴들고 읽었다는 것이다.

사도세자 이야기

11살에 정조는 평생의 한이 될 사건을 겪게 된다. 바로 아버지 사도세자의 죽음이다. 사도세자는 어린 시절부터 효종(孝宗)의 모습을 닮았다는 소리를 들으며 자랐고, 그래서인지 효종과 같은 행동을 하려고 했다. 그래서 어린 시절부터 학문 공부보다는 무예 수련을 더욱 중요시 여겼고, 효종처럼 군복을 입고 다니기도 하였다. 여기에 더해 영조의 국왕 즉위에 도움을 주었던 노론과 대립관계를 맺고 소론과 연대하는 모습을 보였다. 이와 같은 사도세자의 모습은 아버지 영조가 원하는 것이 아니었다.

영조는 학문을 소홀히 하고, 자신과 대립관계에 있는 소론과 연대한 아들을 못마땅하게 생각했다. 그러는 과정에서 사도세자가 정신질환에 걸리고, 내시와 후궁을 죽이는 등의 비행이 나타나자 영조는 사도세자를 폐위시키고 뒤주에 가두었다. 이 사건은 임오화변이라 불리고 있는데, 사도세자가 1762년 윤5월 21일 뒤주에서 죽고 말았다.

영조는 학문을 소홀히 하고, 자신과 대립관계에 있는 소론과 연대한 아들을 못마땅하게 생각했다. 그러는 과정에서 사도세자가 정신질환에 걸리고, 내시와 후궁을 죽이는 등의 비행이 나타나자 영조는 사도세자를 폐위시키고 뒤주에 가두었다. 이 사건은 임오화변이라 불리고 있는데, 사도세자가 1762년 윤5월 21일 뒤주에서 죽고 말았다.

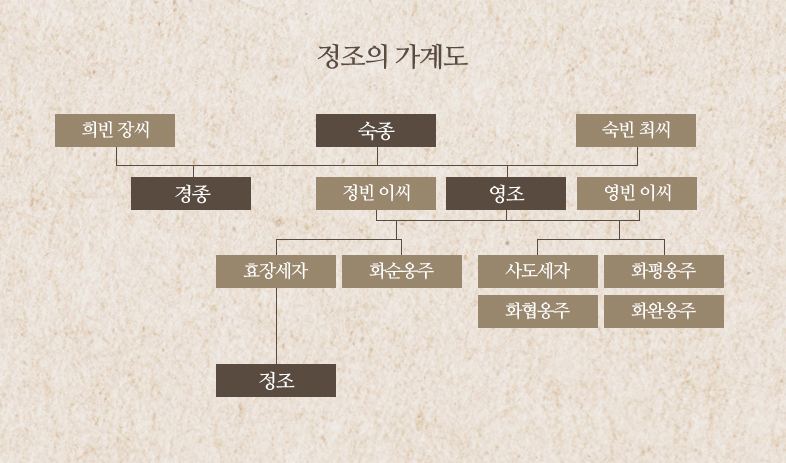

효장 세자의 아들이 된 정조

사도세자의 죽음은 정조에게 큰 위기를 주었다. 일단 영조는 역적으로 죽은 사도세자를 대신해서 정조를 동궁으로 책봉하고, 뒤이어 사도세자의 형이었던 효장세자의 아들로 정조의 신분을 변경시켰다. 그래서 정조는 왕실 족보상 사도세자의 아들이 아닌 효장세자의 아들로 정정되었다.

사도세자의 태몽과 원손 출생

사도세자의 태몽과 원손 출생

정조의 가계도

정조의 가계도

대리청정, 즉위 그리고 탕평정치

영조가 80세가 넘어가면서 영조는 손자인 정조에게 대리청정하게 하고, 국왕 지위를 넘겨주려 하였다. 하지만 사도세자를 죽인 세력들이 정조가 영조의 뒤를 이어 국왕이 될 경우 자신들을 탄압할 것이라 생각하여 정조의 대리청정을 반대하였다.

하지만 정조의 측근인 홍국영과 서명선의 도움으로 대리청정을 하게 되었고, 영조의 죽음 이후 조선의 국왕이 되었다. 정조는 즉위식에서 "과인은 사도세자의 아들이다"를 처음으로 이야기하였으나 정치 보복은 최소화하고, 할아버지 영조의 뒤를 이어 탕평정치를 하였다. 영조가 당파를 고르게 배분하여 관직으로 주는 탕평정치를 추진했다면 정조는 당파와 관계없이 사람의 능력을 중시하여 임명하는 탕평정책을 썼다.

하지만 정조의 측근인 홍국영과 서명선의 도움으로 대리청정을 하게 되었고, 영조의 죽음 이후 조선의 국왕이 되었다. 정조는 즉위식에서 "과인은 사도세자의 아들이다"를 처음으로 이야기하였으나 정치 보복은 최소화하고, 할아버지 영조의 뒤를 이어 탕평정치를 하였다. 영조가 당파를 고르게 배분하여 관직으로 주는 탕평정치를 추진했다면 정조는 당파와 관계없이 사람의 능력을 중시하여 임명하는 탕평정책을 썼다.

정조의 효심

정조는 효심이 지극해서 어린 시절부터 어머니 헤경궁에 대한 각별한 효성을 보였고, 어머니가 아플 때 늘 정조가 치료하고 시중을 들었다. 그리고 아버지 사도세자의 명예 회복을 위해 사도세자의 묘소인 수은묘(垂恩墓)를 영우원(永祐園)으로 승격시키고, 사당인 수은묘(垂恩廟)를 경모궁(景慕宮)으로 승격시켰다. 이로써 아버지 사도세자가 역적이 아닌 영조를 대신해서 대리청정 하였던 왕세자였음을 공식적으로 밝혔다.

정조와 규장각

정조는 즉위 후 학문연구기관인 규장각을 설치하였다. 규장각은 공식적으로는 학문연구 기관이지만 실제적으로 정조의 인재양성기관이자 국정운영의 이론과 정책을 만들어주는 기관이었다. 정조는 규장각을 통해 친위 인사들을 양성하고, 이들은 정조 재위기간 내내 개혁정치를 주도하였다.

규장각 설치 이후 서얼제도에 대한 전면적 혁파를 추진하였다. 서얼이라는 이유로 차별받는 것은 국가 전반에 올바르지 않은 것이라 생각하였다. 서얼들에게 문과 시험을 볼 수 있는 기회를 주었고, 이로 인하여 많은 서얼들이 과거에 진출할 수 있었다.

규장각 설치 이후 서얼제도에 대한 전면적 혁파를 추진하였다. 서얼이라는 이유로 차별받는 것은 국가 전반에 올바르지 않은 것이라 생각하였다. 서얼들에게 문과 시험을 볼 수 있는 기회를 주었고, 이로 인하여 많은 서얼들이 과거에 진출할 수 있었다.

채제공의 등장과 삼상체제

정조는 영조의 뒤를 이어 본격적인 탕평정치를 위해 1788년(정조 12) 남인의 영수인 채제공을 우의정으로 특배하였다. 사도세자의 죽음에 목숨을 걸고 막았던 체제공은 성호 이익의 제자임을 자처하면서 남인의 학문적 영수이자 정치적 영수이기도 했다. 체제공이 중앙 정치무대에 등장하면서 정조는 삼상체제를 시작하였다. 노론, 소론, 남인이 삼정승을 돌아가면서 맡는 것이 삼상체제는 정조의 탕평정책의 근간이 되었다.

수원화성으로 사도세자 묘소 천장

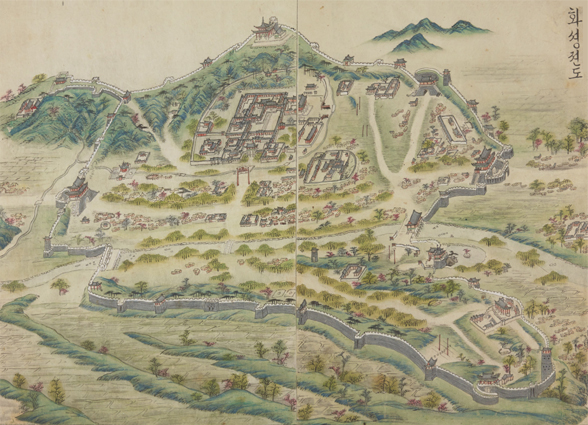

정조는 아버지 세도세자의 명예를 회복하는 것이 자신의 왕권정통성을 공고히 하는 것으로 생각했다. 그래서 1789년 7월 15일 사도세자의 묘소를 천하길지로 평가받은 수원 화산으로 옮기기로 결정하였다. 이곳은 원해 효종이 묻히기로 했던 자리였으나 당시 남인과 서인의 대립으로 끝내 사용하지 못했던 곳이었다. 정조는 수원 화산으로 사도세자의 묘소를 옮기기로 하고, 그 일대에 있던 수원도호부 관아 및 읍치를 팔달산 동쪽으로 옮기기로 하였다.

팔달산 일대는 반계 유형원의 반계수록에 나와 있는 삼남(충청, 전라, 경상)에서 한양으로 올라가는 교통의 요지로 대도회가 될 장소였다. 정조는 수원신읍치를 자신의 개혁구상의 혁신도시로 삼고자 하였다. 이곳에서 최초로 자유상업제도를 실시하고, 농업 활성화를 위하여 만석거, 축만제 등 저수지를 만들고, 국영 농장인 둔전(屯田)을 만들어 토지 없는 백성들에게 농사를 지을 수 있게 하였다. 그리고 수원신읍치에 성곽을 축성하여 화성(華城)이라 이름 짓고, 친위군영인 장용영외영을 주둔하게 하였다.

팔달산 일대는 반계 유형원의 반계수록에 나와 있는 삼남(충청, 전라, 경상)에서 한양으로 올라가는 교통의 요지로 대도회가 될 장소였다. 정조는 수원신읍치를 자신의 개혁구상의 혁신도시로 삼고자 하였다. 이곳에서 최초로 자유상업제도를 실시하고, 농업 활성화를 위하여 만석거, 축만제 등 저수지를 만들고, 국영 농장인 둔전(屯田)을 만들어 토지 없는 백성들에게 농사를 지을 수 있게 하였다. 그리고 수원신읍치에 성곽을 축성하여 화성(華城)이라 이름 짓고, 친위군영인 장용영외영을 주둔하게 하였다.

규장각

규장각

화성전도

화성전도

정조대왕

정조대왕

검소한 임금

정조는 너무도 검소한 자세로 평생을 살았다. 평생 하루에 2끼만 먹고 한 끼 당 5가지 이상의 반찬을 먹지 않았다. 비단옷을 입지 않고 무명옷을 입었으며, 옷이 헤지면 꿰매 입고 늘 빨아 입었다. 이처럼 검소한 생활을 한 정조는 왕실 내탕금을 호조(戶曹)로 보내 국가운영에 사용하게 하였다.

정조시대 문예부흥

정조는 소외된 이들을 위하여 자휼전칙 등 법률을 제정하여 사회 복지 제도를 퍼뜨리고, 생생자 등 활자를 보급하여 다양한 서적을 민간에서도 간행하게 하였으며, 성리학만을 고집하지 않고 다양한 학문과 사상을 인정하였다. 정약용, 이가환 등 남인 계열의 실학자와 박제가, 이덕무 등 노론 계열의 실학자, 서유구 등 소론 계열의 실학자들을 대거 등용하고, 이들에게 실학정신이 담긴 문화 경제 정책을 추진하게 하였다. 이로써 중국과 차별되는 조선의 독자적인 문화가 태동되었고 문예부흥을 이루게 되었다.

정조대왕, 별이 되다

하지만 너무도 과도한 업무로 인하여 급격히 건강에 이상이 생기게 되어 마침내 1800년 6월 28일에 돌아가시고 말았다. 정조의 죽음으로 노비제도 혁파 등 추진하던 개혁이 미완에 그치고 안동김씨의 세도정치가 시작된 것은 아쉬운 부분이다.

조정에서는 묘호(廟號)를 올리게 하여 정종(正宗)이라고 하고, 능호(陵號)를 올리게 하여 건릉(健陵)으로 하고, 시호(諡號)는 '문성무열성인장효(文成武烈聖仁莊孝)'로 올렸다. 예에 이른바 위대한 공로가 있는 자는 위대한 영예를 받는다는 내용이었다. 1899년 정종에서 정조(正祖)로 묘호가 승격되어 오늘 정조라고 부르고 있다.

조정에서는 묘호(廟號)를 올리게 하여 정종(正宗)이라고 하고, 능호(陵號)를 올리게 하여 건릉(健陵)으로 하고, 시호(諡號)는 '문성무열성인장효(文成武烈聖仁莊孝)'로 올렸다. 예에 이른바 위대한 공로가 있는 자는 위대한 영예를 받는다는 내용이었다. 1899년 정종에서 정조(正祖)로 묘호가 승격되어 오늘 정조라고 부르고 있다.